click here!!横井一保和尚掛け軸 花 開萬国春 |

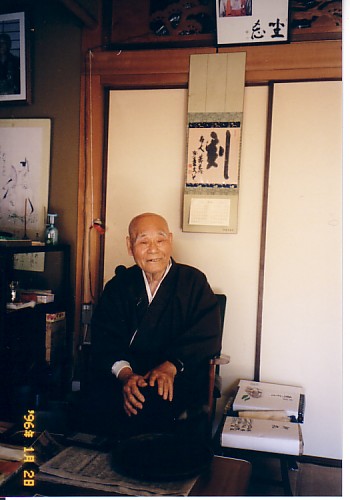

曹源寺第22世住職横井一保和尚 平成16年4月15日未明円寂97才 写真は88才誕生日撮影 |

茶井酌み得たり老生涯

『そこひなき心の中を酌みてこそ 茶の湯なりとは知られたりけり』と、古人も歌われます。風が吹けばさまざまの波が水面にたちますように、私達は泣いたり、笑ったり、怒ったり感情のままに表現いたします。しかし、底の知れない

深淵になりますと、表面は風のままに波立ったように見えても、その底には波も立たず、微動もしない静謐(セイヒツ)

さがあります。このような底の知れない心の深さの判る心境を『侘び』と申します。また、『貪りの焔永えに消え,

瞋(イカリ)りの焔永えに消え、愚痴の焔永に消ゆ、これを涅槃という』と、お経に示されてあります。

この世の中に求めるものは何もない。という満たされた境地が判り、どういう、気に入らぬ出会いにも、常に微笑みが

たたえられ、老いの繰言も消えつくした、寂かな心境で毎日日暮させていただけることが茶の湯に親しんだ者の精神と

いうものでしょう。

横井一保和尚語録

< |

物の働きを活かすことが大切。水一滴を粗末にするな。一滴の水が集まれば、大水となる。

昭和46年((1971年)4月25日

お茶の心は,主人が客の好みに応じてお茶をたてることに意義がある。忍とは、客の心に合わすことである。

物を粗末にすることは、やがて人間に帰ってくることを知らねばならない。

昭和46年5月2日

一杯のご飯がうまいと思う人は金持ちで、いくら金を積んで暮らしていても、心が貧しければ貧乏という

ことになる。

昭和46年5月3日

とりこし苦労をしない。人間の力のおよばないことで苦労しないこと。そのことが歳をとらないことに

もなる。

昭和46年5月9日

生死について。あきらめるということと、あきらかにするということは大事である。生死は、真実であると

いうことをあきらかにして、生死を離れるということが大切。真実一路とは、あきらかにするという意。

昭和46年6月27日

活人剣とは、人を活かし、物を活かすこと。子供にゲンコツを与えるのは、子供を活かすことなり。利休は、

茶が高級なものであり上流階級の人々に愛されていたものを、大衆化するために淀川に流れてきた流木を活

かすことで、金をかけないで茶室をつくり、それによって大衆化していった。それが「わび」の精神である。

「わび」とは金をかけず、あるものを活かしていくことにある。

現代の茶道が本道からそれていくのは、心の道を忘れているからである。たとえば、ふさでも男は紫、女は

赤と決まっているが、今は模様つきのふさを使用している。利休は、朝顔をなぜ一輪のみ生花にして太閤に

見せたのか。それは一輪をもって百千の朝顔に勝る精神の世界を具現したのである。

昭和46年7月18日

己の心で、どんな事態に到っても、じーと受け止めていく。その心境を味わっていくのが修行である。 練り出してこそ人間がつくられていく。練出人間大丈夫(ねりいだす人間だいじょうぶ)この日伝衣室の掛け軸

昭和46年7月25日

が床の間にあり。

因果応報とは、すぐに効果があるものではない。

昭和46年8月8日

坐禅すると、常住坐臥に、その心境があらわれるものであって、歩くときも静かに歩くようになる。そこに

すきがなくなる。雑念は、いくら坐禅してもあるものだ。ちょと待てよ。という忍耐力が坐禅によって

養われる。

昭和46年8月22日

生死一如。生まれるということは、必ず死ぬことであり同一である。

余話。戦後孤児をつれて満州から引き上げるとき、間違ってソ連兵が乗っていた列車に同乗した。そのとき、

正しいことを話して、それで射殺されても仕方がないと腹を決めてたら、それまで腸が煮えるような思いが

あったがおさまった。

一生担板(いつしょうたんぱん)

昭和46年9月5日生死一如

何事も0から出発する気持ちになれば、いくらでも頑張れる。

言葉を言うときは、ちょと待てよということが大事である。世間は汚れているが、大岩にぶつかるのではなく

避けて通ること。柔軟性が大切である。知情どちらも片寄ってはいけない。知にかたよれば人間性を失うこと

になる。情に片寄れば、間違いやすい。松下幸之助は、人を喜ばすことでお金が入ることに自信を持った。

昭和46年9月9日

池田綱政は進んだ考え方であった。自分は禅宗であったが、家臣の信仰は、どの宗派でも容認した。

この曹源寺境内には、それぞれ宗派の寺があった。祖先崇拝で、たたりがあるからとかないとかは、全て

本人の気持ちのうえで迷いがあるからです。この日、福岡から無名の刀を納めにこられた方に話された。

昭和46年9月19日

坐禅を一生懸命やると、そのあとの満足感がよい。

無心(むしん)

昭和46年9月26日

禅とは、己の心に問うことである。幸も不幸も己の心次第です。毘沙門天の姿は、己の心を表している。

不幸もこれから上がれると思えばありがたいことだ。三界は、苦なり。釈迦は、衆生病めば病むという

境地であった。それ三界は心一つなり・・・鴨 長明

昭和46年10月3日

お茶は、自然の作法なのだから、出されたお菓子は遠慮せずにいただくこと。お茶が出されるまでには、

いただくこと。

昭和46年10月10日

姿勢を正しくすることが、心を正しくすることである。合掌は、ちょと待てということ、心を調える時の姿

昭和46年10月17日

である。

自分の体、自分の心、自分が今住んでいる家が、一番落ち着いて一番立派であることに早く気がつかなけ

ればならない。

帰家穏坐(きかおんざ)

昭和46年10月31日

日記より。坐禅後庭の掃除、紅葉の落ち葉を掃くのも風流なものだ。お茶を黙々とたててくださっている

一保和尚のお人柄に無言の教えがあるようだ。

茶井酌得老生涯(ちゃせんくみえたりろうしょうがい)

昭和46年11月28日

日記より。禅宗は本尊なし、特に経本なし。良いところは全部取り入れていく。和尚が朝拝む内容は、

各代の和尚、各代の池田候,和尚にならずに死んだ小僧の霊、全国の神々、読経は心経が主であるとのことを

お聞きする。観音様をお祭りしたい由を話すと、和尚は縁があって自分が感動したときに手に入れるのが

良いように話された。お正月で、お茶をたててくださった。床の間には、開山のときに池田家二番家老日置氏

の贈呈による達磨の掛け軸がかけてあった。

昭和47年1月2日

生死一如

生まれるときには、誰も意識して生まれる人はいない。同じように死ぬときも、生まれたときと同じように

死んでいく。

昭和47年秋 和尚に質問したので印象に強く残っている。

会社で課長が一番威張っていて、トップが頭が低いのなぜか。それは、自分をよく知っているからです。

自分を基準に動くと自然とそういう行動をとるようになります。

昭和47年12月24日

昭和47年12月26日 色紙の言葉 露 堂 々

心の垢を落とすことで、物の見方が変わってくる。

昭和48年1月7日

完全でない万物及び境遇を活かすことで、完全なものにして生きていくのが人間の姿であり、心の姿である。

すなわち円相即無心なり。

昭和48年3月31日

毎日そのときそのときを調えることが禅である。和尚も坐禅会をやるのは自分のためです。

坐(ざ)

昭和48年4月1日

物に豊かな人より、貧しい人の方が情は厚い。

昭和48年4月1日ご自分の過去の罹災の経験から話をされた。

●和という字の成り立ちは、禾(ノギヘン)は、稲をあらわし口と書くが、これは同じ食べ物を皆一緒に口に

入れることからきている。同じものを仲良く食べると和となる。

●辛抱すること。何事も忍耐です。

●苦労へは、自分から立ち向かうこと。

●不況であるが、人も自分もつらいのだ。自分だけがつらいのではない。

昭和51年3月13日

正ということで坐禅すること。正とは一に止まると書く。何事もそれをやっているときは、一に止まる

気持ちが大切である。

昭和53年1月15日

●一日一日を最善に生きること。

●明日もあると思うのでなく、今日一日を好日にすること。

●真っ暗闇と思えるなかでも何かを掴むこと。そこから必ず出口がみつかる。

●人から命令されて実行すると、それだけ意欲がそがれる。人より先頭を切ってやれば気が楽だ。

●仕事は、情熱を燃やしてすることが大切です。

●休息は、明日の活動のためにある。

●規則正しい生活をすることが大切。そのことが生活のリズムとなる。

●人生に苦労はつきものであるが、苦労にぶつかって、苦労を切り抜けることで、その人しか味わえない

楽しみがある。 苦しみも大きいが、楽しみも大きい。

●手を動かし汗を流すことでお金のありがたさがわかる。

昭和57年8月13日

利休の精神は、ものの命を活かすことにあり。万物の命を大切にすること。

枯巖寒泉(コガンカンセン)

昭和60年1月18日

おかげさまで、まわりの人々のお世話になり、ただありがたく感謝しています。毎日感謝の生活です。

平成9年3月頃

このたび日記をひも解いて、ご指導をいただいた横井一保和尚のお話のメモをご紹介いたしました。

平成16年9月12日・平成17年1月19日追加 馬場久雄記

心に残っている言葉

一番大きな欲望を持った人は、お釈迦さんです。その大欲とは、人類全ての人々を救いたいということです。

和尚に人間の欲望についてご質問したことについて

お薦めいただいた本

昭和46年当時、人生の指針になるような本をお尋ねしましたら、下記の本を紹介いただきました。折にふれ

読んでいますが年とともに味わい深い書物です。

一日一話菜根譚講話

洪自誠著 釋 宗演講話 篠田英雄編 文一出版刊

釋 宗演禅師(しゃく そうえん)1859-1919は、釋 宗演禅師明治10年(19歳頃)曹源寺の儀山老師に

ついて修行された方です。夏目漱石の小説『門』に登場しています。横井一保和尚は、お話のなかで小僧の

ころ釋 宗演禅師のおそばで、墨をすったことがあるとのことでした。釋 宗演禅師が、原文をわかりやすく

講話されていますので、一層親しみのある書物になっています。